ストレスチェック 全事業場での実施が決定か

3年以内に全事業場で実施義務化が濃厚か

昨年の11月ごろ、ストレスチェックの全事業場での実施に向けた中間とりまとめ案が承認されたことは記憶に新しいかと思いますが、本年3月に閣議決定され、今国会で改正法が成立すれば今後3年以内の施行がされることになります。

今回は、なぜストレスチェックの対象企業が拡大されたのかについて考えたいと思います。

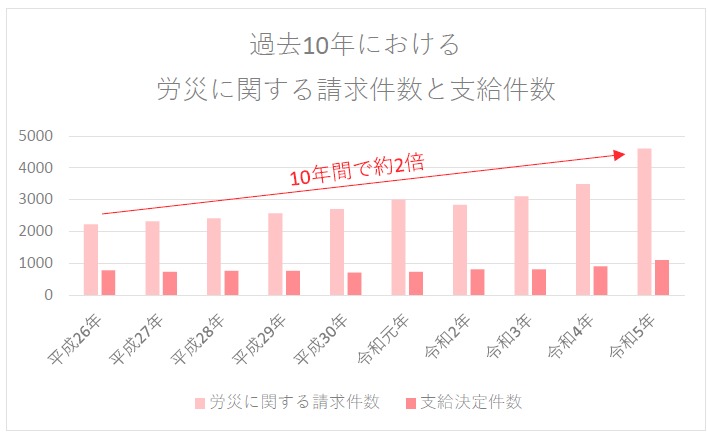

労災請求件数の推移

図1から分かる通り、労災の請求件数は10年間で2倍を上回るスピードで増加傾向にあります。

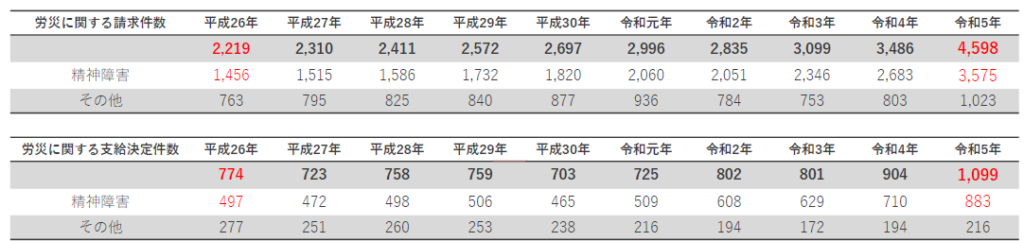

労災には、脳・心疾患に関する基準と精神疾患に関する基準が設けられており、請求件数の内訳なども見ていこうと思います。

まず、表1の請求件数の数字をたどっていきますと、平成26年時点ではその他(脳・心疾患に関する事案)の請求件数が763件だったのに対し、精神障害は1,456件と約2倍の請求件数がありましたが、令和5年度では、その他(脳・心疾患に関する事案)の請求件数が1,023件だったのに対し、精神障害は3,575件と約3.4倍となっていることが分かります。

続いて、労災に関する支給決定件数についてみていきます。

平成26年度では774件だった件数が令和5年度では1,099件となり約1.4倍であることが分かります。

支給決定の内訳を確認すると、その他(脳・心疾患に関する事案)に関しては平成26年度では277件であったものが216件となり、減少傾向であることが分かります。これは、働き方改革によって長時間労働などが規制されたことによる結果であると考えられます。

一方で、精神障害に関する支給決定件数は10年で約1.7倍となり、特に令和元年から令和5年にかけて大幅に増加していることが分かります。これは、新型コロナウイルスの流行時にリモートワークなど今までにはない就業環境となったことが大きく影響しているのではないかと推測されます。就業環境の変化については、心身ともに負荷が高く若手や中堅層だけではなく、ベテラン社員においてもケアしていくことが重要であると言えます。

このような精神障害に関する労災の請求件数・支給件数の増加を受けて、職場の環境や従業員のメンタルヘルスの状況を可視化するための手段のひとつとして、ストレスチェックの実施企業が拡大したのだと考えます。

ただ、ストレスチェックとは、実施した本人が自分の精神状況について可視化されたデータによりセルフケアを行う際に活用したり、部署ごとなどによるストレスの傾向など様々な効果や活用方法が期待されます。

導入に際し、お困りごとや不安な点、費用に関するご相談などぜひお気軽にお問合せいただければと思います。